|

朝食はバイキング 7時からオープン メニューも豊富で 美味しく頂きました |

| サッサと食べて出発です 朝食評価もいい |

|

| アバローム紀の国 公立学校共済の施設 にしてはビジホよりいい ですし、値段も変わらず バイクは屋根のある所 に案内されました 唯一、大浴場がないのが 惜しい☆4つ |

|

| 阪和道 和歌山ICから 広川に向かいます 今回のツーで寄って みたい場所の一番です |

|

| 広川堤防 ここは濱口梧陵の故郷 稲むらの火の舞台となった 津波防災の発祥の地 安政南海地震の教訓 で造られた堤防が現存 して昭和南海地震の際 に津波から村人を救った |

|

| 広村堤防の歴史と感恩碑 安政元年の津波を目の当たりにした濱ロ梧陵は、濱ロ吉右衛門氏と諮り、中世畠山氏の築いた波除石垣の後方に高さ5m、根幅20m、延長600mの大防波堤を安政2年(1855年)2月に着工し、安政5年(1858年)12月に完成させました。 |

|

|

工費銀94貫344匁(1,572両)の私財を投じ、延人員56,736人の村人を雇用することで、津波の被害で荒廃した村からの離散を防ぎました。 |

|

| 長さ600m、高さ5mの 防波堤 |

|

| 濱口梧陵は 稲むらの火という津波 を題材にした物語の 主人公であり7代目 ヤマサ醤油の当主で ここが故郷で江戸から 帰省中に地震に遭遇 津波の被害に遇った |

|

| ここが 稲むらの火の館 津波防災発祥の施設 東日本大地震で脚光を 浴びている 東日本大地震の4年前 から津波防災教育をして いる |

|

| 中に入ると記念館と併設 され入館料は500円也 詳しくはこちら |

|

| 安政地震からの教訓 津波の教育 |

|

| 安政地震の際に 津波に襲われたこと 堤防を築き村人を守る こと、私財を投入、堤防 を工事することで村人の 雇用を作り復興をしたこと |

|

| 当時の再現 ジオラマ |

|

| ヤマサ醤油 千葉銚子の醤油メーカー 江戸時代から醤油生産 濱口はは分家の子から 本家に養子となり、当主に なった。幕末には勝海舟、 坂本竜馬との付き合いも あり、ドラマJINにも出て きた。 |

|

|

|

| 海沿いに走ってきたのは 日本のエーゲ海 白崎海岸 |

|

| 白崎海岸海洋公園 あたり一面が白い岩や 道も白いコントラストが 別世界の感あり |

|

| 白い石灰岩がまるで氷山の ようにそびえ立つ美しい海 岸 |

|

| 日本の絶景の道と 日本の渚百選に なっている |

|

| 白い岩門 立巌 立巖(たてご)と呼ばれるひときわ大きな白岩がそびえ立っています。 長い年月の中で浸食され、門のように真ん中が空いた立巖岩はウミネコの繁殖地となっています |

|

| 途中、フェリーさんふらわぁ がドッグ入りしていた |

|

| 海沿いに走り日ノ岬 をを目指す |

|

| 山のてっぺんに来たけど 何の標識もなく 閉鎖されている国民宿舎 だけが建っていた 灯台はこの下に見えた |

|

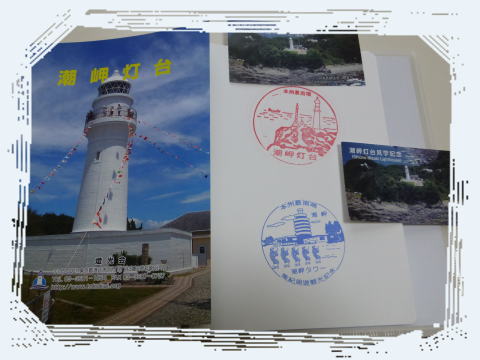

| これは潮岬灯台 本土最南端の灯台 |

|

|

バイクは灯台入口まで 入れる 車は下る前の駐車場 で有料となる こんな時くらいだね バイクが得するのは |

| 灯台の入場料200円 支払って入ります |

|

|

|

| 68段のらせん階段を上り台 上に出れば、眼下には太平 洋の大海原が広がります 白くそびえ立っているのが 潮岬タワー |

|

| 30メートルの断崖に建つ 灯台から大海原を一望 |

|

|

こちらは潮岬タワー 入場料300円也 海抜100メートル 灯台に上ったので パスします |

| 最南端の記念碑 日本地図バージョン |

|

|

昔からある本州最南端の碑 今は展望台が新しくなり 昔の場所から海側に移動 したみたいです |

| 橋杭岩 約850mの列を成して大小40余りの岩柱がそそり立っています。その規則的な並び方が橋の杭に似ていることからこの名が付きました |

|

| 海の浸食により岩の硬い部分だけが残り、あたかも橋の杭だけが立っているように見えるとある | |

|

今回のラリーポイント 橋杭岩を達成です |

| 遅めの昼食は 和歌山ラーメン の看板に誘われ 喫茶店で頂くことに |

|

|

和歌山だからラーメンは みんな和歌山ラーメン なんですね 期待はしていないので 納得です |

| この後は、自宅まで 650キロ一気に走る すでに4時は過ぎていた ので夜間走行が疲れました |

|

|

深夜1時過ぎに帰宅 翌日、距離を確認 |

|

|

| おわり | |